県・酒田市病院機構 2024年度決算

統合後初の単年度赤字を計上

給与費や材料費の増加などが要因

酒田市の日本海総合病院と日本海酒田リハビリテーション病院、日本海八幡クリニック等診療所を運営する地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構(島貫隆夫理事長・診療科27科、病床数590床)は、2024年度決算で当期純損益1億円超の赤字を計上した。単年度収支が赤字となるのは、08年度に県立日本海病院と市立酒田病院が統合再編して以降では初めてとなる。外来収益を中心に総収益は23年度から増えたものの、人件費の上昇と物価高騰の影響などから給与費や材料費といった費用が大幅に増加。そうした費用の増加分が、総収益の増加分を上回ったことが要因となっている。(編集主幹・菅原宏之)

赤字額は1億100万円

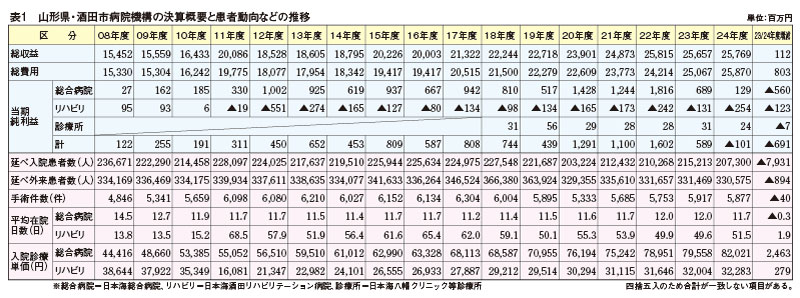

病院機構がまとめた24年度の決算概要(確定値)と患者動向などの推移、日本海総合病院の市町村別延べ入院・外来患者数は表1、2の通り。

当期の純損益額は、23年度から6億9100万円117・2%の減となり、統合再編した08年度から23年度まで、16年連続で単年度収支の黒字を計上してきたが、初めて赤字に転落した。

内訳を見ると、日本海総合病院は当期純利益が1億2900万円で、黒字額は23年度から5億6千万円の減。酒田リハビリテーション病院は当期純損失が2億5400万円で、赤字額は同1億2300万円の増。八幡クリニック等診療所は当期純利益が2400万円となり、黒字額は同700万円の減となった。

経常収益(臨時利益を除く営業利益と営業外利益を合わせた金額)から経常費用(臨時損失を除く営業費用と営業外費用を合わせた金額)を差し引いた経常収支は、日本海総合病院が1億2700万円の黒字、酒田リハビリテーション病院が2億5500万円の赤字、八幡クリニック等診療所が2400万円の黒字だった。

病院機構は24年3月に策定した第5期中期計画(計画期間24~27年度)の人件費の見積もりを含む予算、収支計画と資金計画で「法人全体の毎年度の経常収支比率(経常収益を経常費用で割り100を掛けた値)を100%以上(経常収支が黒字になること)にする」とした目標値を掲げている。

これを踏まえた24年度の収支計画では、当期純利益の目標額を7200万円と設定していたが、目標額の達成には至らなかった。

第4期中期計画(同20~23年度)の純利益の合計額に当たる「第4期目標期間繰越積立金」は、計54億8400万円。この積立金は、全額を第5期中期計画期間内に病院施設の整備・修繕や医療機器の購入のほか、人材育成と能力開発の充実などに充てる。

こうした方針に基づき、24年度は第4期目標期間繰越積立金のうち、17億2千万円を使った。

その結果、24年度末の第4期目標期間繰越積立金37億6400万円に、当期純損失の1億100万円と目的積立金取崩額3億5500万円を合わせた当期未処分利益(当期総利益)の2億5400万円を加えた利益剰余金は、計40億1800万円に上っている。

積立金で不妊治療施設整備

第4期目標期間繰越積立金の24年度の主な使い道は、①不妊治療の産婦人科外来施設「日本海総合病院生殖医療センター」の開設に向けた施設・医療機器の整備に4億9800万円②2棟ある医師用住宅公舎のうち1棟の改修工事に2億3400万円③院内無線(Wi‐Fi)アクセスポイントの増設工事に1億900万円(いずれも税込み)―などとなっている。

今後は、病院施設の長寿命化を目的とする改修工事や、最新鋭の医療機器などの購入などについて、優先順位を見極めつつ整備を進める予定としている。

山形県と酒田市からの繰入金は、救急医療などの政策医療分が23年度から4・3%増の15億2900万円、建物と医療機器の元金償還分が同13・1%減の5億6400万円だった。

二つの繰入金を合わせた繰入金総額は、同2600万円1・2%減の計20億9400万円に上っている。

日本海総合病院の池田恒弥事務局長は「統合再編以降では初めて単年度赤字を計上したが、日本海総合病院単体では、引き続き単年度黒字を確保できている。全国にある自治体病院の24年度決算を見ると、全体の86・0%は経常収支が赤字に陥っており、日本海総合病院が経常収支で黒字を確保できたことは、一定程度評価できる」と総括した。

その上で「25年度も給与費や材料費、経費といった費用が大幅に増加すると予想されている。しかし2年に1度の診療報酬改定が(25年度は)無く、大幅な収益増加は見込めない。このため25年度決算は、24年度よりも厳しいものになると見通している」と指摘する。

収益は入院減少、外来増加

機構全体が最終赤字に陥ったのは、日本海総合病院の延べ外来患者数は減ったが、外来患者1人1日当たりの診療単価が増え、外来収益は23年度を上回った。

一方で、入院患者1人1日当たりの診療単価は増えたものの、延べ入院患者数が減った影響で入院収益が同年度を下回ったこと、人件費の上昇や物価高騰の影響などで給与費や材料費、経費がそれぞれ増えたことが要因となっている。

3施設別に見ると、日本海総合病院は総収益が242億円で、23年度から1億3200万円0・6%の増、総費用は240億7100万円で、同6億9200万円3・0%の増となった。

このうち入院収益は143億3500万円で、同9千万円0・6%の減、外来収益は72億9200万円で、同3億9300万円5・7%の増となっている。

入院収益が減ったのは、入院患者1人1日当たりの診療単価が8万2021円(税抜き)と、23年度から2463円(同)3・9%伸びたものの、延べ入院患者数が17万4770人と、同6545人3・6%減ったことや、全身麻酔による手術件数が2888件と、同79件減ったことなどによる。

外来収益が増えたのは、延べ外来患者数が31万2596人と、23年度から386人0・1%減ったが、化学療法患者の増で高額な抗がん剤の使用量が増えたことから、外来患者1人1日当たりの診療単価が2万3326円(同)と、同1285円(同)5・8%伸びたことが要因となっている。

営業外収益は2億900万円で、23年度から1億7600万円45・7%の減となった。新型コロナウイルス感染症患者入院病床確保対策事業費補助金(空床確保料)の終了に伴い、補助金収益が同1億7200万円減ったことなどによる。

費用では、給与費が給与改定に伴う基本給の増加や、処遇改善特別手当の支給対象者増などで92億3500万円と、23年度から2億4500万円2・7%の増。材料費は高額な診療材料や、注射薬の使用増加などで76億300万円と、同5億500万円7・1%の増。経費は32億1100万円と、同2・0%増えている。

リハビリ病院は患者減少

日本海酒田リハビリテーション病院は、総収益が12億700万円で、23年度から3700万円3・0%の減、総費用は14億6200万円で、同8600万円6・3%の増となった。

このうち入院収益は10億5千万円で、同3500万円3・2%の減、外来収益は160万円で、同70万円30・4%の減となった。

入院収益が減ったのは、入院患者1人1日当たりの診療単価が3万2283円(税抜き)と同279円0・9%増えたが、延べ入院患者数が3万2530人と同1368人4・0%減ったこと、診療報酬の改定で回復期病棟の体制強化加算が廃止されたことなどが要因となっている。

費用では、給与費が給与改定に伴い8億8800万円と23度から4500万円5・3%増え、材料費は23年度とほぼ同額の2700万円で推移したが、修繕費や委託料などが増えたことで、経費が3億4400万円と同2900万円9・2%増えている。

酒田市から病院機構に18年4月に移管統合された日本海八幡クリニック等診療所は、総収益が3億6200万円で23年度から1800万円5・2%の増、総費用は3億3800万円で同2500万円8・0%の増となっている。

外来収益は1億3800万円で同1千万円6・8%の減となった。内訳は、日本海八幡クリニック(升田診療所・青沢診療所含む)が1億1千万円、松山診療所(地見興屋診療所含む)が2600万円、飛島診療所が200万円だった。

鶴岡の入院患者が2割超

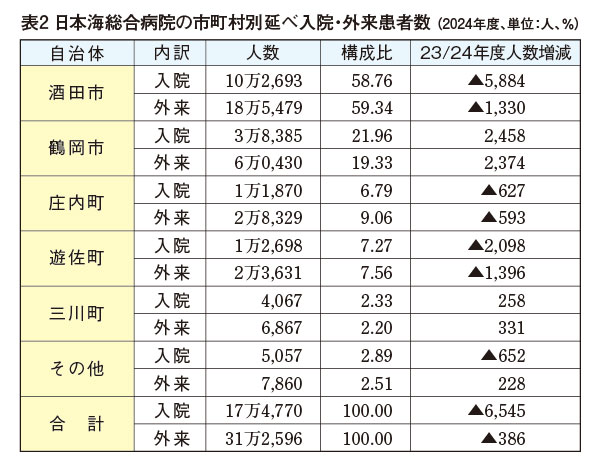

日本海総合病院の患者数を酒田、鶴岡、庄内、遊佐、三川の庄内2市3町別に見ると、延べ入院患者数は鶴岡、三川の1市1町で23年度を上回り、酒田、庄内、遊佐の1市2町では同年度を割り込んだ。

延べ外来患者数も鶴岡、庄内の1市1町で同年度を上回り、残る1市2町で同年度を下回った。

このうちコロナ禍前の19年度まで顕著な伸びを示してきた鶴岡市からの延べ入院患者数は、20年度に一旦は落ち込んだものの、21年度から再び増加に転じ、22、23、24年度と3年連続で前年度を上回った。

同市からの延べ入院患者数は3万8385人で、23年度から2458人6・8%増え、県立日本海病院と市立酒田病院が統合再編した08年度以降では最多となった。8714人だった08年度の4・4倍に伸び、延べ入院患者総数に占める割合は21・96%と、初めて2割を超えた。

同市からの延べ外来患者数は6万430人で、23年度から2374人4・1%増え、同じく08年度以降では最多となった。9399人だった08年度の6・4倍に伸び、延べ外来患者総数に占める割合は19・33%と、こちらも2割にあとわずかで届く状況となっている。

老朽化対応が喫緊の課題

26年度から配管を改修へ

池田事務局長は今後の課題に①地方独立行政法人の基本となり、地域完結型医療の実現を目指して策定した「第5期中期計画」の着実な遂行②人件費と物価の高騰に伴う材料費や経費の上昇に基づく費用削減に向けた見直しの検討③築32年が経過して老朽化が著しい施設の長寿命化に向けた改修工事の実施④働き方改革を踏まえた医師や看護師、薬剤師などの医療スタッフの確保⑤地域の人口減少や患者の受診動向などを見据えた診療規模の適正化の検討―の五つを挙げる。

施設の老朽化が課題になっている日本海総合病院

国は第4期中期計画で設定した数値目標から、さらに掘り下げた詳細な目標を設定するよう求めてもいる。

これに基づき病院機構では▼救急車来院患者数を二次医療圏内(庄内地域)救急車搬送人数で割り、100を乗じて算出する「地域救急貢献率を毎年度32%以上とする」▼満足のいく治療を受けたと回答した患者数を患者満足度の有効回答数で割り、100を乗じて算出する「入院患者満足度と外来患者満足度をどちらも毎年度96%以上とする」▼日本海総合病院の「全身麻酔手術件数を毎年度2600件以上とする」―などといった数値目標を定めており、こうした目標の達成に注力していく。

②では、費用削減に向け大量購入による値引きを念頭に注射器や針、点滴用バックなどの診療材料を、県内の自治体病院と共同購入できないか検討している。

また外部業者に委託している清掃や医療事務、施設管理などの業務を直営に戻すことも含めて見直し、委託料を引き下げられないかどうかも検討している。

③では、現施設のうち上下水道の配管の老朽化が著しいため、26年度から4~5年をかけて改修工事を進めていく。配管の破裂に伴う漏水で手術室や集中治療室(ICU・HCU)、検査機器などが被害を受けると診察できなくなることから、喫緊の課題となっていることが背景にある。

一般的に建物の耐用年数は築後約50年といわれているが、同40年での建て替えは難しいと見ており、同工事を通して配管の延命を図っていく。

医師は増え計174人 看護・薬剤師の確保難しく

④では、病院機構が運営する日本海総合病院、日本海酒田リハビリテーション病院、日本海八幡クリニック等診療所の3施設に勤務している常勤医師は、25年4月1日現在で初期臨床研修医の27人を含め計174人と、24年同日の167人から7人増えている。

循環器内科で3人、消化内科、神経内科、整形外科で各1人の計6人が減ったものの、外科で3人、内科と初期臨床研修医で各2人、心臓血管外科、形成外科、歯科口腔外科、麻酔科、救急科、リハビリテーション科でそれぞれ1人の計13人が増えたことによる。

ただ全27診療科のうち内視鏡内科、緩和ケア内科、小児外科、皮膚科の4診療科では、常勤の医師が不在の状態が続いている。

このため内視鏡内科では消化器内科の医師が、緩和ケア内科では外科の医師が診療に当たっている。小児外科には東北大学から医師1人が毎月1回、皮膚科には山形大学から医師1人とフリーの皮膚科医師1人の計2人が週2回、応援医師として来院している。

池田事務局長は「常勤医師が不在の診療科を含めた医師の確保に向けては、橋爪英二・日本海総合病院長を通して山形大学と東北大学の両大学病院にお願いしており、継続して確保に努めていく」と説明する。

医療スタッフのうち看護師の確保は厳しい状況が続いている。病院機構の3施設で働く看護師数は25年同日で計612人と、24年同日の624人から12人減っている。毎年度の募集人員を満たすのに、採用回数を年2~3回に増やしているが、それでも確保は難しいのが実情という。

薬剤師の確保も難しい状況。薬剤師数は25年同日で34人と、24年同日の35人から1人減った。募集人員に近い人数にはなっているが、退職や産休に備えて毎年度確保する必要がある。

薬剤師の確保に向けては、24年度に「薬剤師修学資金貸与制度」を創設した。薬学部生を対象に月額10万円を上限に卒業まで最大6年間支給し、貸与期間の1・5倍の期間(5年未満は5年間)病院機構に勤務すれば返済を全額免除する。25年4月以降の貸与実績は計4人となっている。

加えて奥羽大学薬学部(福島県郡山市)と日本海総合病院は24年10月29日、薬剤師育成と人材確保に関する包括連携協定を締結している。同協定に基づき実習生を受け入れることにしているが、これまでに受け入れ実績はまだ無い。

⑤では、20年度に設けた「病院改革推進室」を中心に、引き続き▼病床の集約や再編、削減による適正な病床数▼安定的な収支の確保策▼医師の業務効率化―などについて検討していく。